周辺部品選定/PCB設計/熱設計/シミュレーション

- 3D CAD用の3Dモデル・STEPファイルは、どこでダウンロードできますか

-

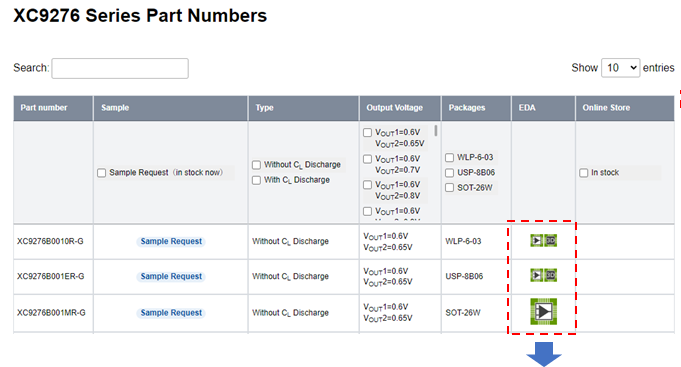

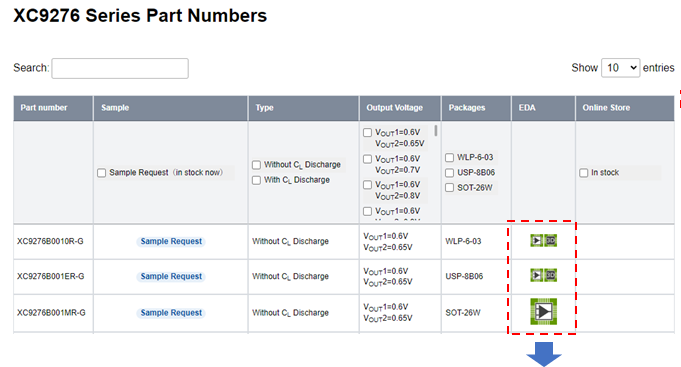

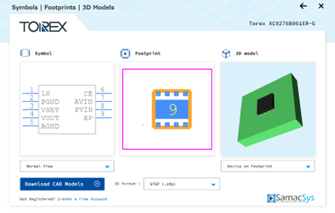

トレックスでは、部品ライブラリ提供会社であるSamacSys社と提携しており、様々なEDAツールに対応したライブラリを提供することが可能です。

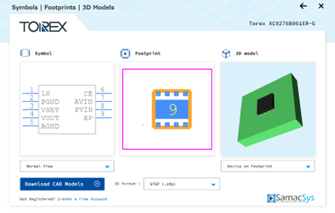

ライブラリのダウンロードは、各製品ページから 3D CAD用の3Dモデル・stepファイルをダウンロードすることができます。ライブラリが準備されている場合は、SamacSysのアカウント登録をするだけで即座にライブラリをダウンロード可能です。

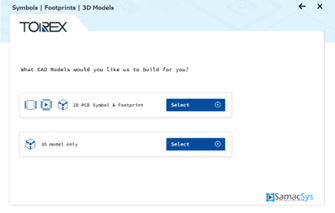

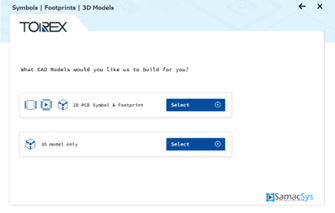

ライブラリが準備されていない場合は、モデルライブラリの作成依頼が可能です。

通常、作成依頼から24h~48h程度でライブラリの提供を行います。“製品ページ” → “PCB Symbol, Footprint & 3D Model”

ライブラリ有

ライブラリ無(ライブラリ作成依頼画面) - PCB設計用の部品ライブラリ(フットプリント・シンボル)は、どこでダウンロードできますか

-

トレックスでは、部品ライブラリ提供会社であるSamacSys社と提携しており、様々なEDAツールに対応したライブラリを提供しています。

ライブラリのダウンロードは、各製品ページから PCB設計用の部品ライブラリ(フットプリント・シンボル)をダウンロードすることができます。ライブラリが準備されている場合は、SamacSysのアカウント登録をするだけで即座にライブラリをダウンロード可能です。

ライブラリが準備されていない場合は、モデルライブラリの作成依頼が可能です。

通常、作成依頼から24h~48h程度でライブラリの提供を行います。“製品ページ” → “PCB Symbol, Footprint & 3D Model”

ライブラリ有

ライブラリ無(ライブラリ作成依頼画面)

電気/電子回路の基礎

- High電圧, Low電圧とは何ですか

-

High電圧とは入力電圧が、この値以上になるとハイ(High)と認識する電圧です。

反対にLow電圧とは入力電圧が、この値以下になるとロー(Low)と認識する電圧のことです。

実際の製品ではどのように規定されているか、電圧レギュレータのCE端子のHigh電圧・Low電圧を見てみましょう。

DC/DCコンバータ(XC9236) : 電気的特性

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT CIRCUIT CE "H" Voltage VCEH VOUT=0V, Applied voltage to VCE, Voltage changes Lx to “H” level 0.65 - 6.0 V ③ CE "L" Voltage VCEL VOUT=0V, Applied voltage to VCE, Voltage changes Lx to “L” level VSS - 0.25 V ③ 上記製品の場合、

CE機能 High電圧 : 0.65V ~ 6.0V で Highと必ず認識

CE機能 Low電圧 : Vss(0V) ~ 0.25V で Lowと必ず認識

することを表しています。

逆に言うと、印加電圧が0.25V~0.65Vの間では CE機能が HighもしくはLowどちらになるかわからないということを示しています。

確実にHigh/Lowの状態にするためには、入力電圧をHigh電圧/Low電圧の範囲内に確実に入れるように設計することが重要です。

- プルアップ抵抗・プルダウン抵抗とは何ですか、不定状態とは何ですか

-

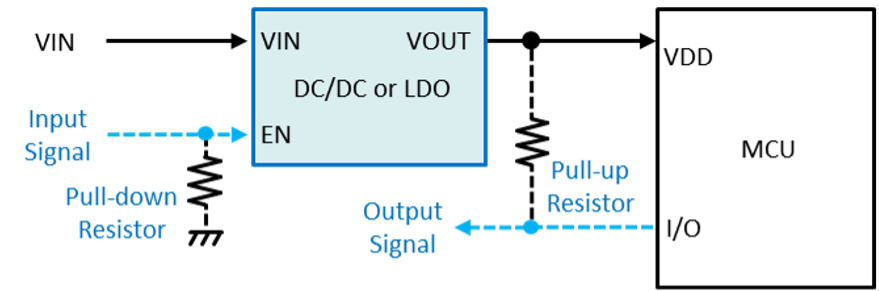

プルアップ抵抗・プルダウン抵抗とは、入力端子・出力端子の不定状態を防止するための抵抗です。

入力端子の場合は 端子がOPEN状態および接続先がハイインピーダンスの場合に不定状態となります。 プルアップ抵抗・プルダウン抵抗があると、OPEN状態であっても、入力や出力端子の状態をHighおよびLow状態にすることができます。

出力端子の場合は、低入力電圧時等でそのICが正常に動作しない範囲等で出力電圧がHighかLowどちらの状態になるかわからない不定状態となります。

出力信号が不定状態では、その出力信号により後段のデバイスが意図しない状態になってしまい、消費電流増加や誤動作の原因等になります。そのため確実にHighかLow信号になるように設計を行い、デバイスが意図しない動作をすることを防ぐことが必要です。また不定状態では、ICのリーク電流・外部ノイズ等により、どの電圧になるかがわかりません。

そのため周囲環境やICや部品ばらつき等により、同じ回路でも異なる状態になる場合があります。 - 負荷電流とは何のことですか

-

負荷電流とは、負荷である後段デバイスや出力ラインに接続された出力容量に供給する電流のことです。

電源ICから見た場合に、電源ICの出力側に負荷デバイスが接続されているため、電源ICにとっての負荷電流となります。

また負荷電流ではなく、出力電流(IOUT) 等のように呼ぶこともあります。

- 閾値とは何ですか

-

主にデジタル回路で、”0 (Low)”と“1 (High)”を区別する境となる電圧のことです。

ICの入力端子では、閾値より高い電圧が印加されると “High”と認識され、閾値より低い電圧では”Low”と認識されます。

また閾値付近の電圧を印加すると、ICばらつきや印加電圧の変動等の要因により “High”と“Low”のどちらになるかわからない不定状態になったり、ICが誤動作する可能性があります。

そのため、ICの入力端子では”High電圧”, “Low電圧”の規定を、実際の閾値から離した電圧を指定することが一般的です。

- 電力変換効率、電源の効率とは何ですか、効率はどのように測定しますか

-

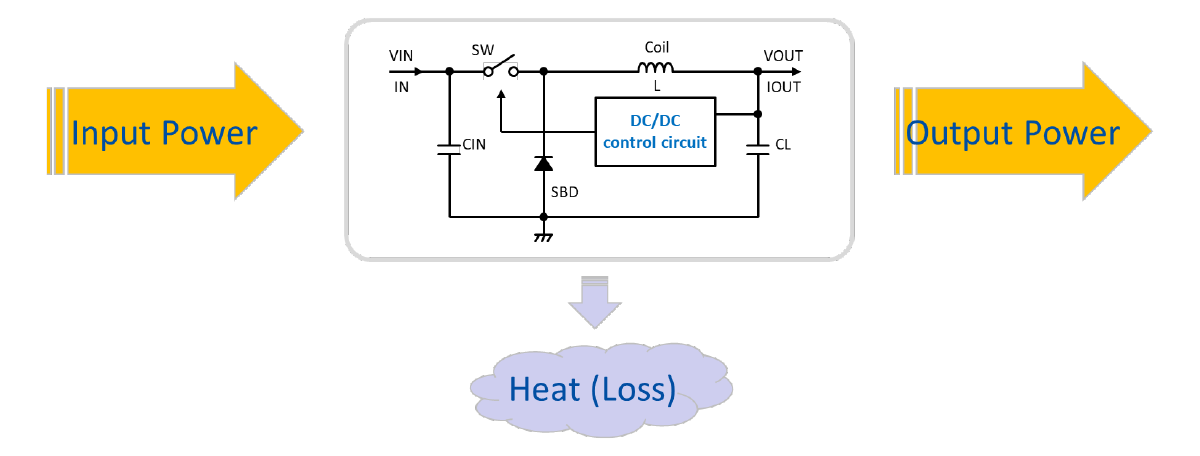

電力変換効率、電源の効率とは 入力電力に対する出力電力の割合を表したものです。

効率[%] = (出力電力/入力電力) x 100

損失 = 出力電力 - 入力電力効率が高ければ、出力電力を得るための電力が小さくでき、変換損失も小さくなります。つまり高効率であれば、低消費電力かつ低損失/発熱量が小さいということになります。

またDC/DCコンバータや電圧レギュレータ等の単一の電源の効率を計算する場合は、下記の式で算出可能です。

効率[%] = (出力電力/入力電力) x 100

= (出力電圧x出力電流) / (入力電圧x入力電流) x 100効率測定方法

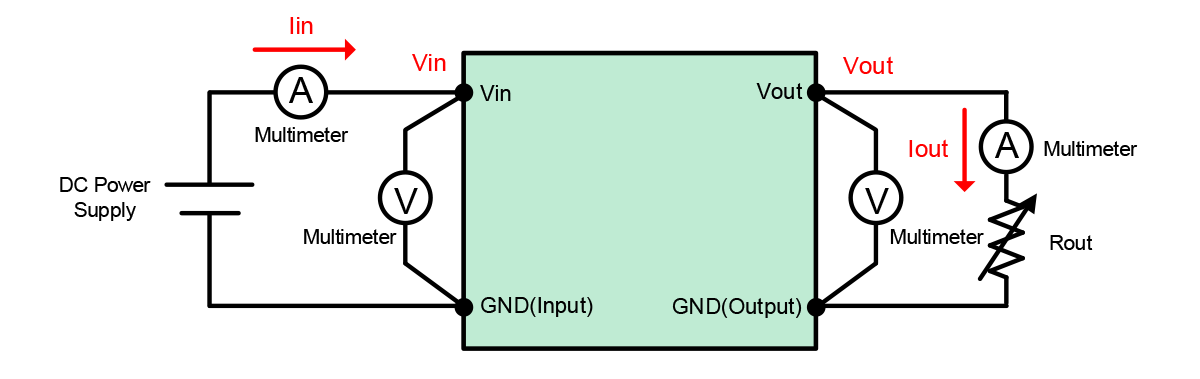

安定化電源・マルチメータ・電子負荷/抵抗負荷等を使って、出力電圧/出力電流/入力電圧/入力電流を正確に測定することで、各条件での効率を求めることができます。

電流測定のためにマルチメータを、入力・出力ラインに入れる必要がありますが、マルチメータで電圧降下が発生するため、IC直近の入力電圧・出力電圧を測定することが正確な効率算出には必要です。

また安定化電源の電圧設定値や、DC/DCコンバータ・電圧レギュレータの出力電圧設定値を、効率算出に使うと誤った効率を算出する原因となります。

製品トレーニング(基礎/動作理論/評価方法)

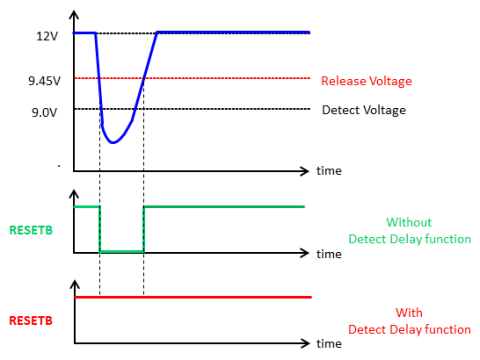

- 電圧検出器の解除遅延とは何ですか

-

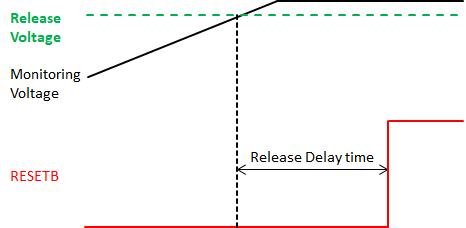

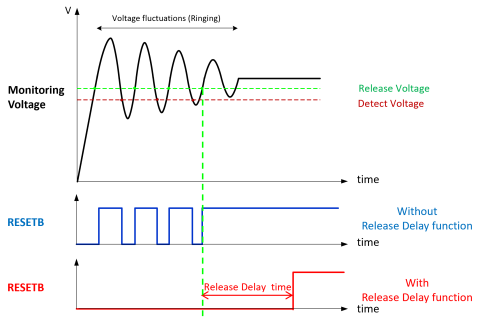

解除遅延機能

電圧検出器の解除遅延機能とは監視電圧が解除電圧に達するとすぐに解除信号を出力せずに、一定時間経過してから解除信号を出力する機能です。この遅延時間のことを解除遅延時間と呼び、IC内部で解除遅延時間が設定されている製品と外付けのコンデンサで外調可能な製品があります。

遅延時間 内部設定品

遅延時間 外部調整品 解除遅延時間はなぜ必要か?

電源は立ち上がり直後にはリンギング等により電圧が安定しない場合があります。

このような場合、解除遅延機能の無い電圧検出器を使うと、電源電圧が変動している領域で電圧検出器の出力が”H”と“L”を繰り返す可能性があります。この”H”と”L”の繰り返しにより、後段のMCUの誤動作に繋がる可能性があります。

このような誤動作を防ぐため、電源電圧が安定してから解除信号を出力するように、解除遅延機能(解除遅延時間)が必要となります。

また電源立ち上がり以外で電源ラインが不安定になる代表的な例としては以下が挙げられます。- 機械式スイッチのON/OFF時 (機械式スイッチのチャタリング)

- 電源ラインのインピーダンスが大きい / 配線が長い場合

- 電池挿入時、実装時のチャタリング

- CLディスチャージ・ディスチャージ機能とは何ですか

-

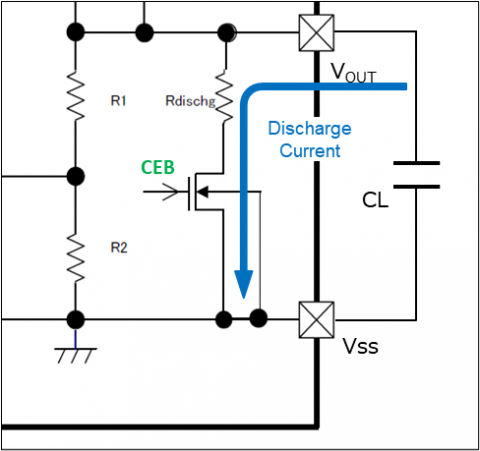

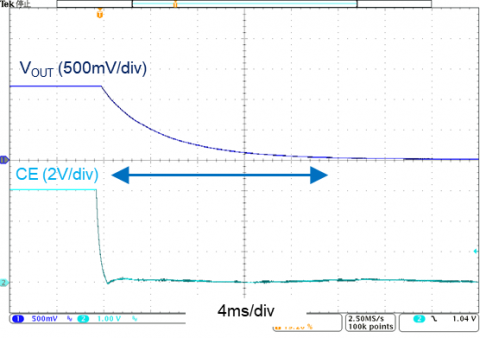

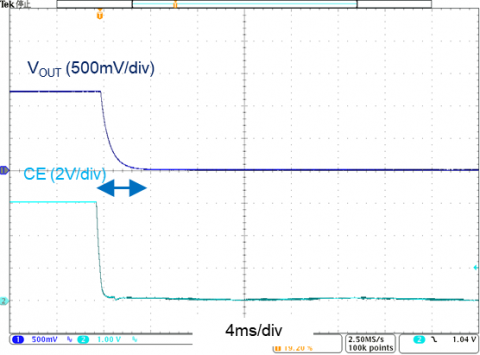

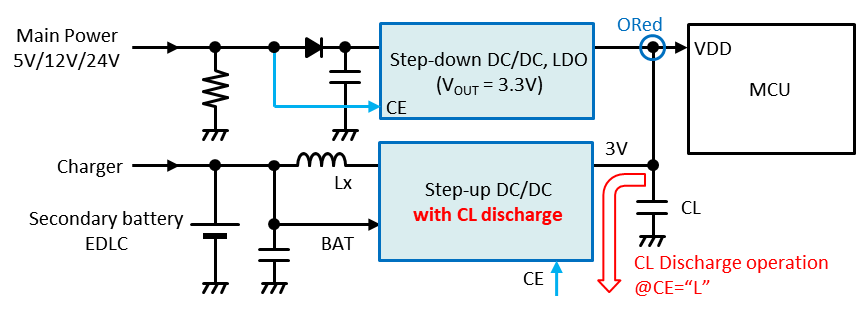

CLディスチャージ(ディスチャージ機能)とは、スタンバイ時に出力ラインに接続された容量の電荷を急峻に放電する機能です。TOREXではCLディスチャージ・CL放電機能と呼んでおり、ディスチャージ機能 / オートディスチャージ機能等の別名称で呼ばれることもあります。

CLディスチャージ機能が無いと、スタンバイ時に出力容量の電荷を引き抜くことができず出力電圧が緩やかに低下します。出力電圧が緩やかに低下すると後段のデバイスの誤動作等を引き起こすことがあります。

またFPGA等のデバイスでは、立下りの電源シーケンスを要求される場合があります。これらの場合、電源シーケンスを満たすため、出力電圧の立下りを早くするCLディスチャージ機能を活用し、立下りシーケンスを守るように設計していく必要があります。

CLディスチャージ無し : XC6221A

CLディスチャージ有り : XC6221B また一部の用途では、CLディスチャージ機能がデメリットになることもあります。

DC/DCやLDOの出力側から外部電圧が印加されるOR接続を行う用途では、CLディスチャージ機能が動作することで出力側から電流を常時引き抜き続けます。

これは外部電源から余分な消費電流が使われるだけではなく、CLディスチャージを行う内部素子の特性劣化等が起きる可能性もあるため、注意が必要です。

OR接続時に CLディスチャージ機能が悪影響を及ぼす例 - DCDC コンバータとコントローラの違いは何ですか

-

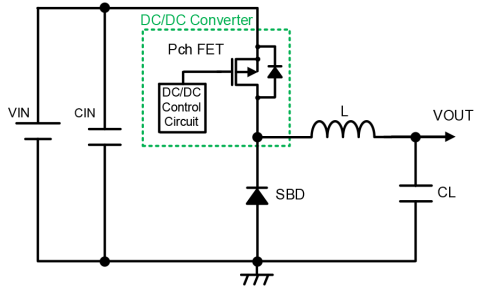

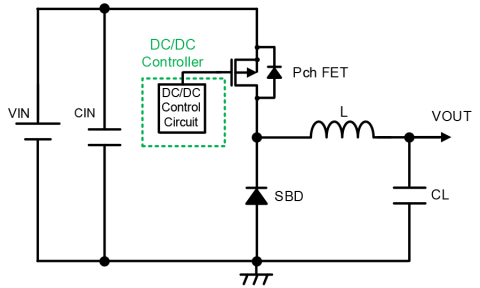

ドライバFETを内蔵しているDC/DCをDC/DCコンバータと呼びます。

反対にドライバFETを内蔵しておらず、外付けのFETを制御するDC/DCのことを、DC/DCコントローラと呼びます。

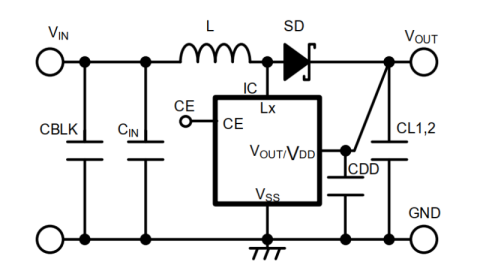

降圧DC/DCコンバータ

降圧DC/DCコントローラ DC/DCコンバータで電源を構成した場合、外付け部品が少なくなるため、実装面積を抑えることができます。しかし、発熱源のドライバFETがICに内蔵されるため、ドライバFETによる損失によりジャンクション温度が上昇します。そのためジャンクション温度が動作範囲内に収まるように熱設計を注意深く行う必要があります。

DC/DCコントローラは、ドライバFETを選定することで様々な電源仕様に最適な回路を構築可能です。ただし、DC/DCコンバータと比べて外付け部品が増えるため、実装面積が大きくなります。また部品点数が増え、実装面積が増えることから、低ノイズ設計や最適な周辺部品を選定するためのノウハウが必要となります。

DC/DC コンバータ DC/DC コントローラ 部品点数 / 省スペース Good Normal 設計難易度 Good Bad 設計自由度 Normal Good 熱設計 Bad Good - DCDCコンバータが電圧レギュレータより効率が良いのはどうしてですか

-

DC/DCコンバータが電圧レギュレータより効率が良いのは、出力電圧を制御する方式の違いに起因します。

電圧レギュレータはドライバFETのオン抵抗を調整することで出力電圧を制御します。つまり、ドライバFETで入力電圧と出力電圧の差分である入出力電位差をIC内部で電圧降下させることを意味します。

このドライバFETの電圧降下は損失となるため、理想的な電圧レギュレータの効率は “VOUT/VIN x 100” となります。一方DC/DCコンバータは、ドライバFETのON/OFF時間を調整することで出力電圧を制御します。

ドライバFETがONしている時のオン抵抗は小さいため、オン抵抗とドライバFETに流れる電流による導通損は小さくなります。導通損以外にも、スイッチング損失等も発生しますが、それらを含めても電圧レギュレータよりも損失が小さくなり、電圧レギュレータより効率がよくなります。

上記内容は一般的な内容であり、実際には電源仕様やICの消費電流、DC/DCコンバータのオン抵抗等の要素により効率は異なってきます。

それらの条件によっては、電圧レギュレータのほうが高効率の場合もあるので、使用条件によって最適な製品を選定することが重要です。 - IC内部のプルアップ・プルダウン抵抗値の算出方法を教えて下さい

-

ICにプルアップ抵抗・プルダウン抵抗が内蔵されているICで、プルアップ抵抗・プルダウン抵抗の抵抗値が規定されていない場合の算出方法を説明します。

Step1:ブロック図の確認

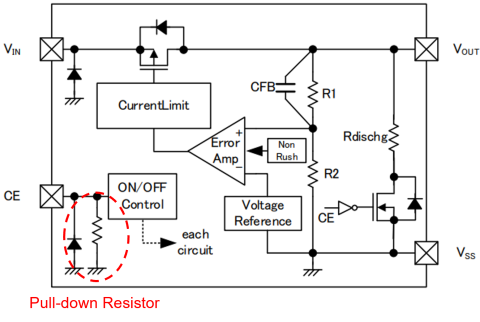

まず、プルアップ抵抗・プルダウン抵抗の算出の前に、ブロック図の確認を行うことが重要です。

これは、プルアップ・プルダウンが抵抗でされているのではなく、定電流素子でプルアップ・プルダウンされている場合があるからです。

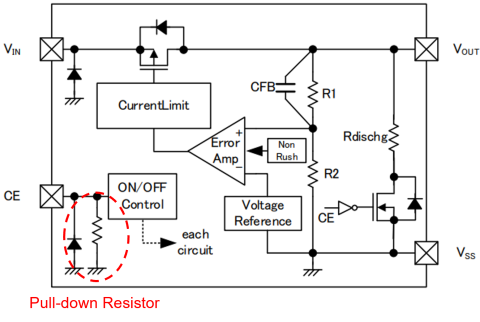

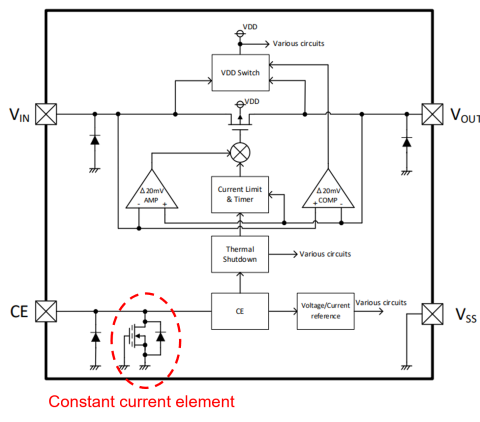

電圧レギュレータ XC6228 : 抵抗でプルダウン

ロードSW XC8111 : 定電流素子でプルダウン 定電流素子でプルアップ・プルダウンされている場合は、抵抗と異なり印加電圧により電流は変わらず、定電流となります。データシートに記載の端子電流を参照しましょう。

Step2:抵抗値の算出

ブロック図を確認して、抵抗でプルアップ・プルダウンされていた場合は、データシートの端子電流を確認します。CE端子にプルダウン抵抗が内蔵されている電圧レギュレータXC6228を例に説明します。

電圧レギュレータ XC6228 ブロック図 XC6228はプルダウン抵抗が内蔵されているため、プルダウン抵抗に電流が流れる CE “H”での端子電流を確認します。

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNITS CE "H" Current ICEH VCE=VIN=5.5V 3.0 5.5 9.0 μA XC6228 CE "H"端子電流 ここで、CE “H” Current を規定している、測定条件(CONDITIONS) を確認します。

CONDITIONS に” VCE=VIN=5.5V “ と記載しているのは、CE=5.5V印加時の”H” Currentを規定しているという意味です。CE印加した電圧がプルダウン抵抗に印加されるため、プルダウン抵抗に5.5V印加すると、CE ”H” Currentが流れるということになります。 ここまでわかれば、あとはオームの法則を使ってプルダウン抵抗値を計算していきます。

オームの法則 “R = V / I” より、下記の式が算出されます。

CE印加電圧 = CE “H” Current x “プルダウン抵抗”

上式を用いると、プルダウン抵抗は下記のように算出できます。

プルダウン抵抗 MIN = 5.5V / CE “H” Current MAX = 611kΩ

プルダウン抵抗 TYP = 5.5V / CE “H” Current TYP = 1000kΩ

プルダウン抵抗 MAX = 5.5V / CE “H” Current MIN = 1833kΩ

また、プルダウン抵抗を例に抵抗値の算出を行いましたが、プルアップ抵抗でも同様に算出可能です

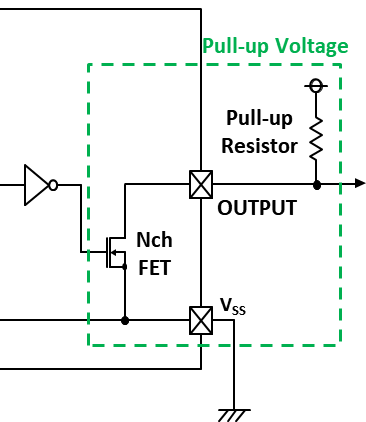

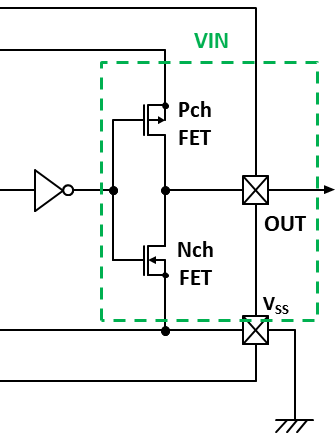

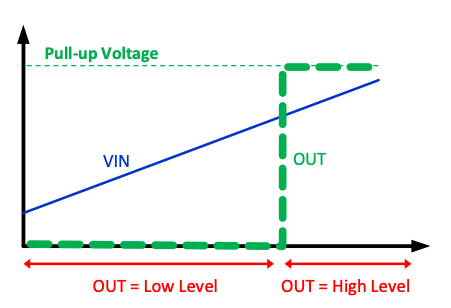

- Nch オープンドレイン・CMOS出力とは何ですか

-

Nch オープンドレイン出力・CMOS出力とは出力端子の出力構成の種類を表します。

Nch オープンドレイン出力

CMOS出力

Nch オープンドレイン出力:出力電圧

CMOS出力:出力電圧

Nch オープンドレイン出力は、出力端子とGND端子間にだけNch FETが入っています。

GND側にしかFETが入っていないため、外部にプルアップ抵抗とプルアップ電圧を用意する必要があります。出力先のマイコン等に応じたプルアップ電圧を準備することで、出力先のデバイスに合わせた出力電圧のレベル変換が可能です。CMOS出力では、出力端子内部にCMOSインバータを搭載しています。

Nch オープンドレイン出力と違い プルアップ抵抗やプルアップ電圧を用意する必要がありません。そのため、CMOS出力ではプルアップ抵抗に流れる消費電流が存在しないため、低消費用途に最適です。Nch オープンドレイン出力 CMOS出力 出力電圧 High電圧 プルアップ電圧 VIN Low 電圧 0V 0V 消費電流 出力“L”時に電流消費 0μA 立上り速度 プルアップ抵抗に依存 早い 並列接続 複数のNch オープンドレインを並列接続可能 不可 - Ship機能とは何ですか

-

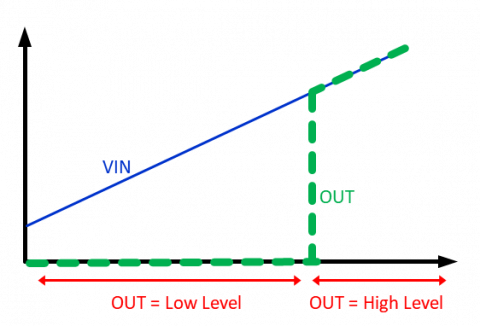

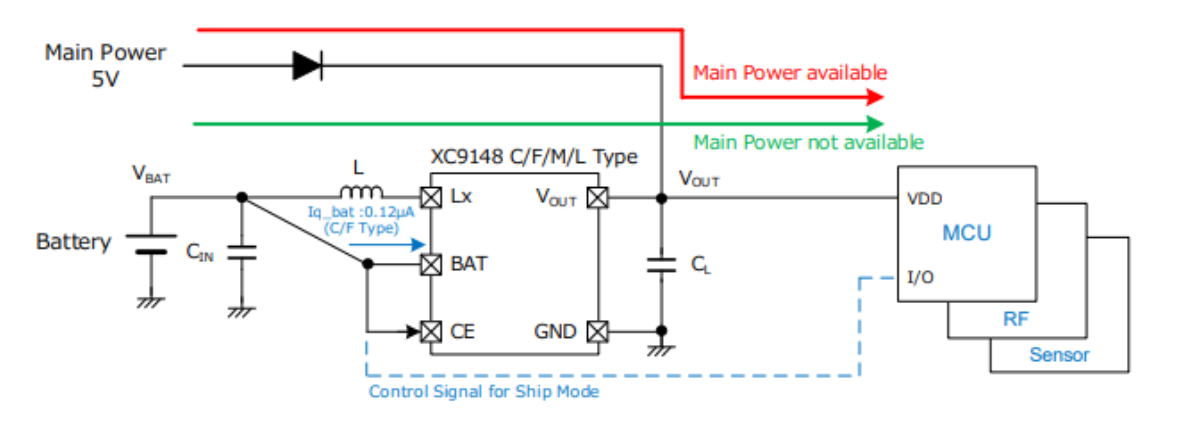

Ship機能とは

Ship機能とは、製品出荷後の長期保管中に電池残量を減らさないようにする機能です。Ship機能をシッピングモード等の名称で呼ぶこともあります。

Ship機能を搭載していない電子機器では、出荷後も電池から電流が消費された状態で出荷されます。この状態では、出荷後の長期保管中に電池残量が低下します。

製品がエンドユーザの手に渡った時には、電池残量が少なく製品が動作しない場合や、目標の電池駆動時間動作しないことが考えられます。これらのため、出荷後の電池からの電流消費を抑制するShip機能が必要とされています。

- UVLOとはどういう機能ですか

-

UVLO(アンダーボルテージロックアウト)機能とはUnder Voltage Lock Outの略称で、ICの電源電圧が低くなった場合にICが誤動作しないため内部回路を停止する機能のことです。

ICの誤動作を防止することを目的としている製品ではなく、電池電圧が低下した場合の消費電流抑制を目的としてUVLO機能を搭載している製品もあります。

DC/DC等のスイッチング電源の場合、電源電圧が低下しUVLO機能が働くとスイッチング動作を停止します。その後、電源電圧が上昇するとUVLO機能が解除され、スイッチング動作を開始するのが一般的です。

詳細な挙動については、製品によって異なるので各製品のデータシートを確認する必要があります。

- サーマルシャットダウンとは何ですか

-

サーマルシャットダウン・過熱保護機能とは、ICのジャンクション温度が過度に高くなった場合に、ICの誤動作防止や特性劣化・破壊を防ぐための機能です。

一般的な電圧レギュレータやDC/DCの場合、サーマルシャットダウン・過熱保護機能が動作すると出力側への電流供給を停止し出力をオフします。

出力側への電流供給が停止すると、自己発熱がなくなることからジャンクション温度が低下します。

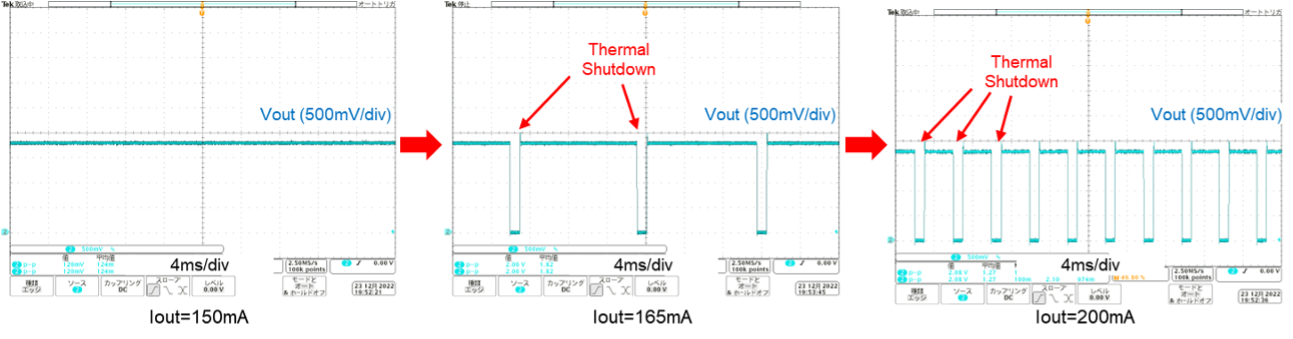

自己復帰タイプのサーマルシャットダウン・過熱保護機能を搭載しているICでは、ジャンクション温度がサーマルシャットダウン・過熱保護機能の解除温度まで低下すると、ICが再起動を行います。 再起動後 過負荷状態が継続されていた場合、再度サーマルシャットダウン・過熱保護機能が動作しサーマルシャットダウン・過熱保護機能が検出・解除を繰り返す挙動となります。

DC/DCコンバータ(XC6702) : サーマルシャットダウン 検出⇔解除状態

(Condition : Vin=11.8V, Vout=1.8V)

また類似機能として、充電ICでは電池の温度監視を行い、電池の温度状態により最適な充電制御を行う製品もあります。

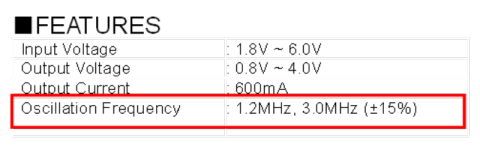

- スイッチング電源の発振周波数とは何ですか

-

DC/DCやAC/DC等のスイッチング電源の、スイッチング周波数を発振周波数と呼びます。

一般的にはICが重負荷状態でスイッチングを行う際のスイッチング周波数を示します。

一般的には発振周波数が高ければ、部品の小型化や応答速度が速くできるメリットがありますが、効率の低下やEMIノイズの増加等のデメリットもあります。このため、用途・目的に合わせた最適な発振周波数を選定する必要があります。

項目 発振周波数 高周波化の影響 効率 効率低下 部品サイズ/実装面積 小型化 部品コスト 安価 過渡応答特性 応答性改善 リップル電圧 周辺部品/定数に依存 ノイズ EMIノイズ悪化 またPFM制御やPFM/PWM制御では、軽負荷時のスイッチング周波数が 発振周波数より低くなるため、ノイズ対策等を行う際は注意が必要です。

- ソフトスタート機能とは何ですか、突入電流防止機能との違いは何ですか

-

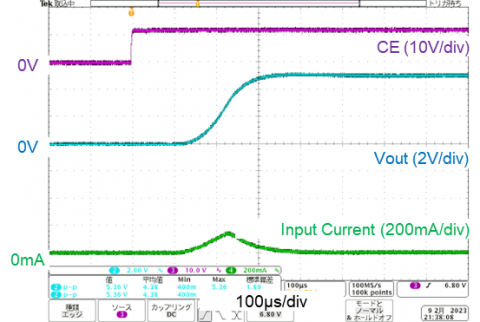

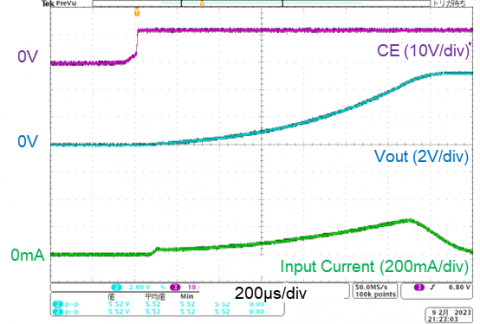

ソフトスタート機能とは、ICが起動開始状態になってから、出力電圧が設定電圧に達するまでの時間を制御する機能です。ソフトスタート機能が搭載されていると、出力容量によらず出力の立上り時間が一定になります。

また類似の機能に突入電流防止機能があります。突入電流防止機能は起動時間の制御は行わず、突入電流の抑制のみ行います。

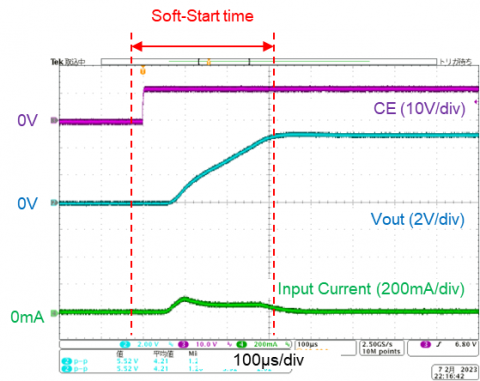

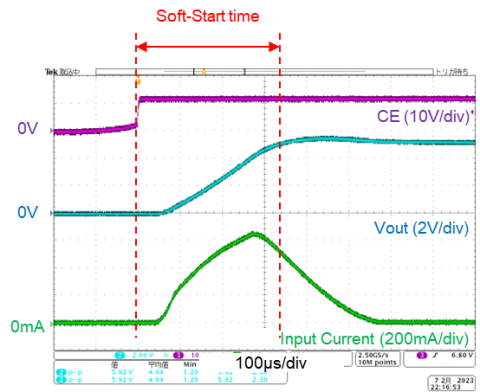

電圧レギュレータ 起動波形

(a) ソフトスタート無し XC6216 @VIN=12V, VOUT=5V

出力容量 : 1μF

出力容量 : 1μF + 33μF (b) ソフトスタート有り XC6702 @VIN=12V, VOUT=5V

出力容量 : 1μF

出力容量 : 1μF + 33μF ソフトスタート機能があることのメリットとしては、下記の点が挙げられます。

(a) 突入電流および入力電圧の低下抑制

(b) 出力電圧の立上り時間・スルーレートの制御(a) 突入電流および入力電圧の低下抑制

ソフトスタート機能が搭載されていないICでは、起動時の出力電圧のスルーレートは制御されていない製品が一般的です。この場合 出力電圧が設定出力電圧に達するまで、ICが出力側に電流を供給することで、過度な突入電流が発生します。

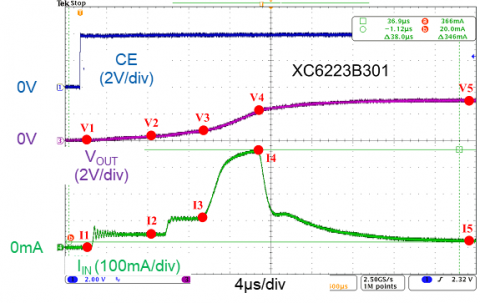

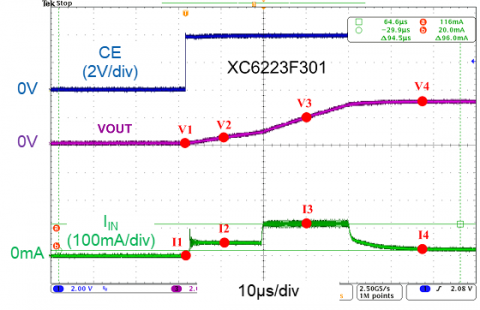

過度な突入電流が発生すると、入力側のインピーダンスにより入力電圧が低下します。この入力電圧の低下が大きいと、ICの起動不良やシステムリセット等の原因となります。電圧レギュレータ 起動波形 : VIN=4V, VOUT=3V, CL=1μF, RL=20mA/3.0V

突入電流防止機能無し : XC6223B301

突入電流防止機能有り : XC6223F301 (b) 出力電圧の立上りスルーレートの制御

ソフトスタート機能は、ICが起動開始状態になってから、出力電圧が設定電圧に達するまでの時間を制御するため、後段デバイスの起動シーケンス等で出力電圧の立上り時間やスルーレートを調整する場合に活用できます。

IC内部でソフトスタート機能が固定されている製品もありますが、製品によっては外付け部品等でソフトスタート時間を調整できるものもあります。

ソフトスタート時間の調整可能な製品では、出力電圧のスルーレート調整や出力に大容量のコンデンサが接続されている場合の突入電流低減を行うことが可能です。

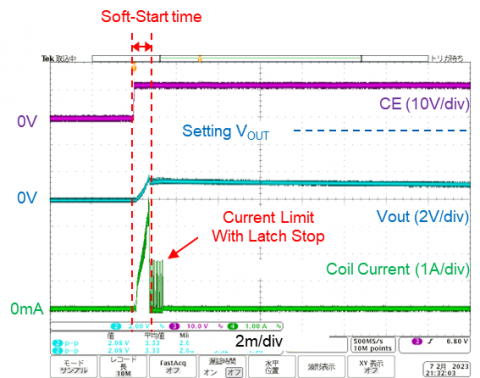

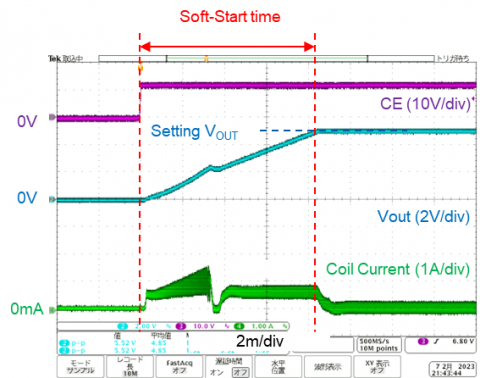

出力に大容量のコンデンサが接続されている場合は、過度な突入電流が流れることで電源ICの保護機能が動作することで起動不良の原因となるため、ソフトスタート時間の調整等で起動不良対策を行うことが一般的です。起動波形 : XC9271 500kHz : VIN=12V/VOUT=5V, CL=22μF x2 + 330μF x 3

起動不良@ソフトスタート時間=1.3ms

正常起動@ソフトスタート時間=9ms - チップイネーブル(CE機能), イネーブル機能(EN機能)とは何ですか

-

チップイネーブル(CE機能)、イネーブル機能(EN機能)とは、ICの動作全体または一部の機能を停止させる機能です。

ICおよび一部機能を動作状態にすることを、イネーブルと呼びます。

反対にICおよび一部機能を動作停止にすることを、ディセーブルと呼びます。一般的にはICおよび一部機能を動作停止するディセーブル状態では、出力停止や消費電流が低減します。

詳細な動作はICによって異なるので、使用するICの仕様を確認して下さい。 - ハイアクティブ(High Active)・ローアクティブ(Low Active)とはどういった意味ですか

-

入力信号が ハイ(High)の時に動作する機能を、ハイアクティブ(High Active)やアクティブハイ(Active High)で動作するといいます。

反対に入力信号が ロー(Low)の時に動作する機能を、ローアクティブ(Low Active)やアクティブロー(Active Low)で動作するといいます。

ロードSW(XC8107) : CE論理表

Active High

Logic CE Level Status Active High H Active L Stand-by OPEN Undefined State Active Low

Logic CE Level Status Active Low H Stand-by L Active OPEN Undefined State - リニアタイプ・スイッチングタイプの電源とはどういう意味ですか

-

電源にはリニアタイプとスイッチングタイプの2種類の電源が存在します。

スイッチングタイプ

スイッチングタイプの電源とは、ドライバトランジスタ/FET等のON/OFFをすることで、電圧を出力する電源のことです。

スイッチングを行うため、高効率・低損失です。

ただしスイッチングノイズが発生するため、EMI対策等が必要になる場合があります。またリニアタイプと比べて設計難易度が高く、周辺部品やPCBレイアウトによっては正常に動作しないこともあります。リニアタイプ

リニアタイプの電源とは、ドライバトランジスタ/FET等のON/OFFをしないで、電圧を出力する電源のことです。

スイッチングをしないため、低ノイズの電源です。ただし損失が大きく・効率が悪いという特長があります。

具体的な例としては、ドライバFETのオン抵抗を調整して出力電圧を制御する 電圧レギュレータ が該当します。リニアタイプ電源 スイッチングタイプ電源 設計容易性 Good Normal 部品点数 / 省スペース Good Normal ノイズ Good Bad 効率 Bad Good 発熱 Bad Good - 乾電池の液漏れ対策はどのようにすればいいですか

-

乾電池の液漏れの原因のひとつに”乾電池の過放電状態” があります。

乾電池の過放電を抑制するには、1セルあたり0.6V~0.7V以下にならないように 電池から電流を引かないことが重要になります。弊社では、電池電圧の低下を判定し、後段デバイスを動作停止 および 電源ラインを遮断することで消費電流を1μA以下にすることをお勧めしています。

具体的な消費電流削減の方法については、以下が代表的です。

- ロードSW のUVLO/低電圧検知機能で電源ライン遮断。 (XC6194 etc)

- CMOS出力/”H”アクティブタイプの 電圧検出器で電池電圧の低電圧を検知。電圧低下信号によりPch FETで電源ラインを遮断。

- 昇圧DC/DCのUVLO機能で、電池電圧低下時に昇圧動作/システム停止。 (XC9148G etc)

- 出力電圧固定品(Vout品)・出力電圧外部調整品(FB品)とは何ですか

-

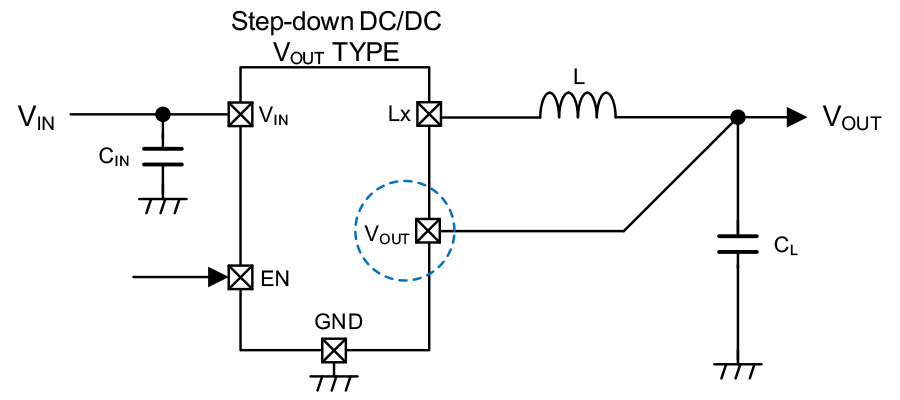

出力電圧固定品(Vout品)・出力電圧外部調整品(FB品)とは、DC/DCや電圧レギュレータの出力電圧の設定方法を示します。

出力電圧固定品(Vout品)はIC内部で出力電圧が固定されている製品、出力電圧外部調整品(FB品)は外付け抵抗等で出力電圧を調整できる製品です。(a) 出力電圧固定品(Vout品)

出力電圧固定品は、出力電圧を調整するための高精度な分圧抵抗(フィードバック抵抗)をICに内蔵しています。出力電圧を調整するための外付け抵抗が不要なため、小型化・部品点数の削減が可能となります。

またIC内部にフィードバック抵抗を内蔵しているため外部ノイズに強く、出力電圧外部調整品と比べてフィードバック抵抗値を高くできます。

これによりフィードバック抵抗での消費される消費電流を抑制でき、低消費用途に最適です。

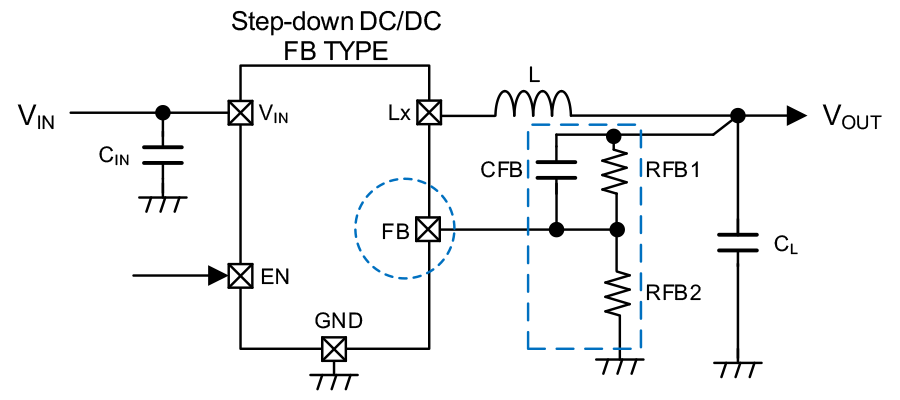

(b) 出力電圧外部調整品(FB品)

出力電圧外部調整品は、出力電圧を調整するための分圧抵抗(フィードバック抵抗)がIC外部に必要なタイプです。外付け抵抗を変更するだけで 出力電圧を変更できるので、同一ICを使って複数の電源ラインを構築できるという、部品管理・在庫管理のメリットがあります。

デメリットとしては、外付けで分圧抵抗(フィードバック抵抗)や位相補償用のコンデンサが必要となり、出力電圧固定品と比べ部品点数が多くなります。

また分圧抵抗(フィードバック抵抗)がIC外部にあることから外部ノイズの影響を受けやすく、フィードバック抵抗値が大きすぎるとICが誤動作する原因となるため注意が必要です。

- 強制PWM制御とは何ですか、パルススキップ(間欠発振)とは何ですか

-

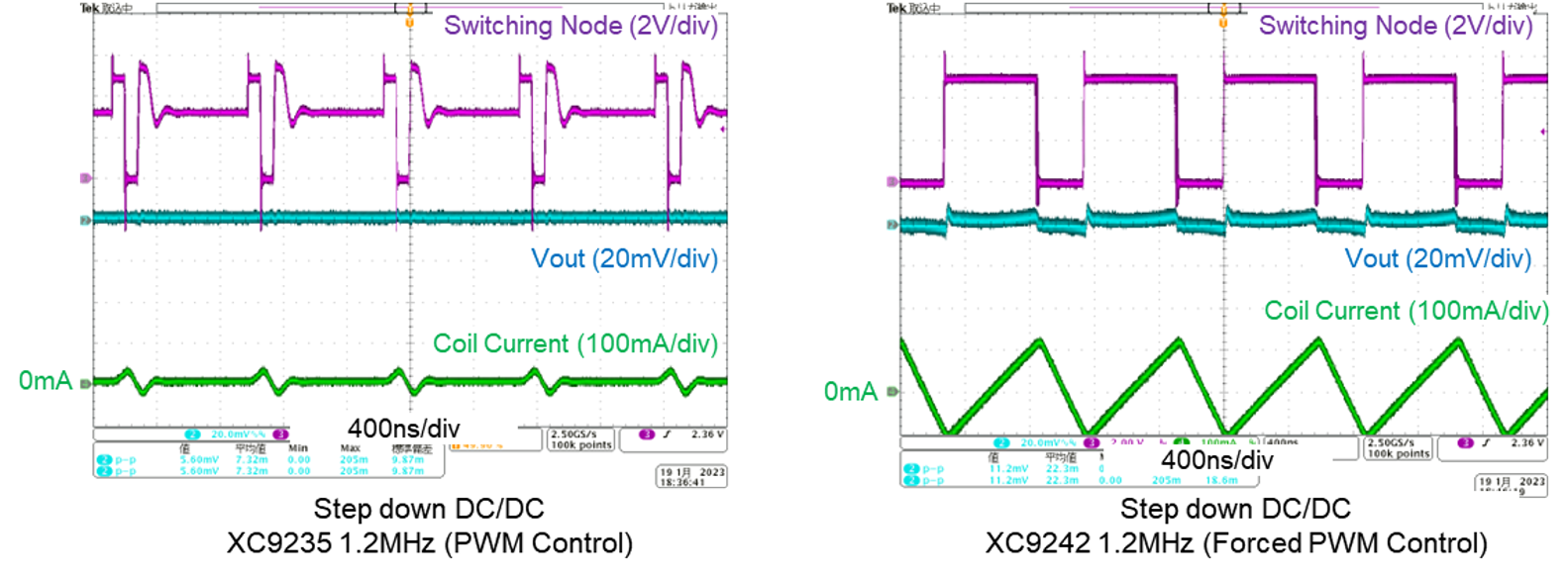

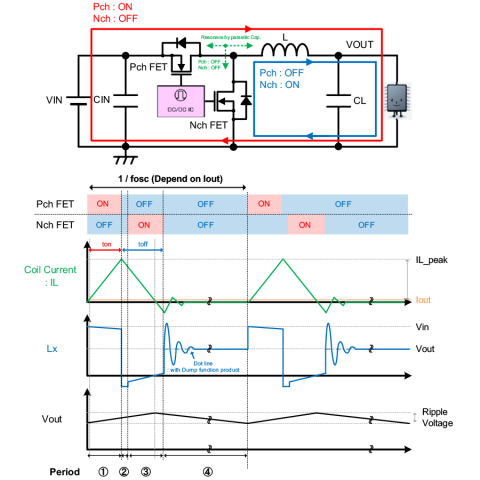

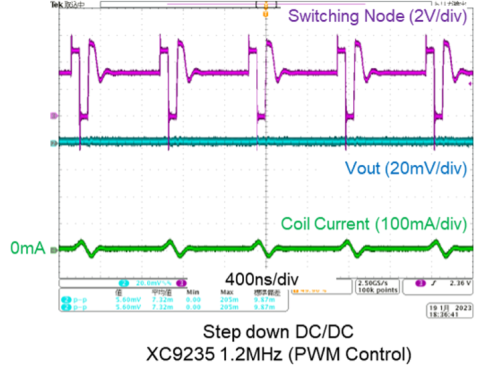

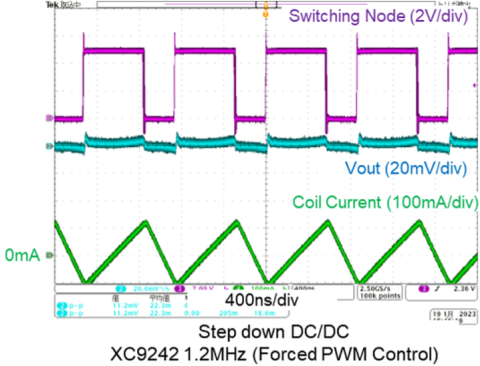

コイル電流を逆流させないPWM制御(PWM Control)とは別に、コイル電流の逆流を許可するPWM制御のことを強制PWM制御(Forced PWM Control)と呼びます。

Condition : Vin=5V, Vout=3.3V/0mA

PWM制御と異なり強制PWM制御は軽負荷条件でもパルススキップが発生せず、ノイズ対策が容易です。

PWM制御と強制PWM制御の特長は以下の通りです。PWM制御

軽負荷状態では不連続モードとなり、出力電流が大きくなるにつれDutyが大きくなります。

軽負荷状態では出力電圧を維持するために必要なON Dutyが非常に小さくなり、ICが制御できる最小Dutyを下回る場合があります。

このような条件では、発振周波数を維持することができずに発振周波数が低下するパルススキップ(間欠発振)が発生します。

また不連続モードでは、スイッチングノードのリンギングが発生します。スイッチングノードのリンギングは出力電圧のノイズ混入や放射ノイズの原因となります。強制PWM制御

強制PWM制御では、コイル電流を逆流させるため軽負荷状態でも連続モードとなり、軽負荷から重負荷まで一定のDutyとなります。

通常のPWM制御と異なり、軽負荷時でもDutyが小さくならないので、軽負荷時にパルススキップ(間欠発振)が発生しません。

また不連続モードにならないため、スイッチングノードのリンギングが発生せずリンギング起因のノイズが発生しません。

デメリットとしては、軽負荷時の効率が通常のPWM制御より低くなります。

また強制PWM制御では、コイル電流を逆流させる必要があることから 外付けダイオードが必要な非同期整流タイプのDC/DCでは強制PWM制御を行うことができません。 - 理想ダイオードとは何ですか、ディスクリートとの違いは何ですか

-

順方向電圧がゼロで一方向のみに電流を流す特性を持つダイオードのことを理想的なダイオードといいます。

この理想的なダイオード特性を、IC(集積回路)により再現したものを理想ダイオードICと呼びます。理想的なダイオードでは順方向時の電圧降下やリーク電流が無いことから、ディスクリートのダイオードで発生していた順方向時の電圧降下や損失、リーク電流が存在しません。

実際の理想ダイオードICではIC内部FETのオン抵抗やリーク電流が存在することにより、完全に順方向電圧やリーク電流をゼロにすることはできませんが、ダイオードと比較して順方向時の電圧降下や電力損失を大幅に削減することができます。

理想ダイオードICのメリット/デメリット

理想ダイオードICには、ディスクリートのダイオードと比べ様々なメリットがあります。

メリット

- VFが非常に小さい & 低リーク電流により低損失

(XC8110/XC8111 : VF=20mV, ディスクリート SBD : VF=0.3~0.4V) - VFが小さいことで出力電圧変動が小さく、システムの安定動作に貢献

- 各種保護機能内蔵

- 小型PKG

デメリット

- 最大出力電流や出力電圧の制限有り

- ディスクリートのダイオードと比べて、製品数少ない/互換性が少ない

- VFが非常に小さい & 低リーク電流により低損失

- 負荷切断/バイパス/VOUT OR/非同期の違い

-

一般的な電圧レギュレータや降圧DC/DCでは、ICがスタンバイ時(動作停止時)の出力電圧は0Vまで低下します。

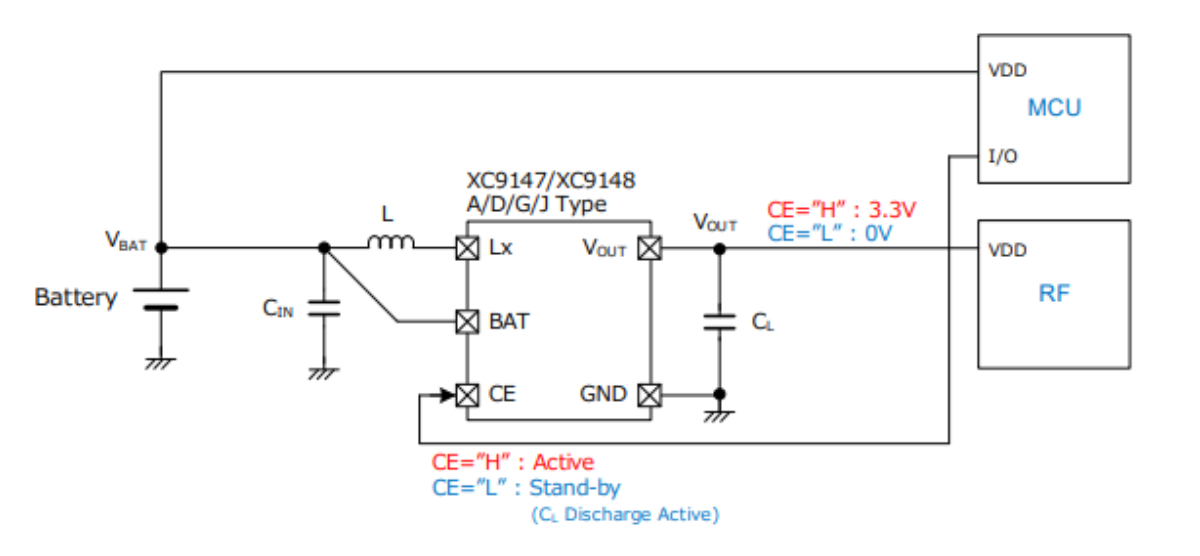

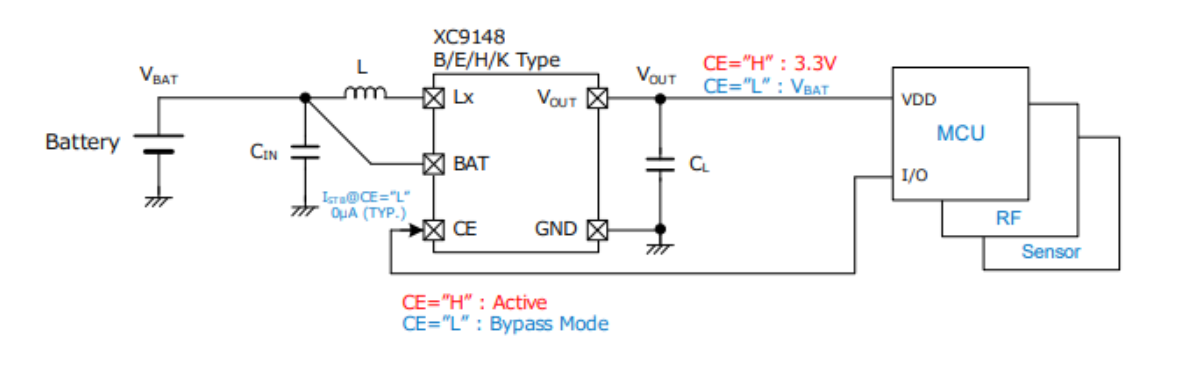

昇圧DC/DCコンバータでは、スタンバイ時(動作停止時)の出力電圧はICにより異なります。大きく分けて4つの昇圧DC/DCおよびタイプ・機能に分類されます。

1. 非同期整流方式

ダイオードを使う一般的な昇圧DC/DCです。

ダイオードを使うため、スタンバイ時に入力側と出力側を遮断できず、ダイオードを介して導通します。またドライバ搭載の昇圧DC/DCでも、High Side側のドライバの寄生ダイオード制御を行っていない場合は、非同期整流方式の昇圧DC/DCと同様の動作になります。

2. 負荷切断機能 (Low Side/High SideドライバFET内蔵品)

スタンバイ時に出力電圧が0Vとなるように、High Side側のドライバFETを制御します。

(ドライバFET : OFF, 寄生ダイオード : アノードVout、カソードLx)負荷切断機能により、スタンバイ時に入力側と出力側を遮断します。これにより出力電圧が0Vまで低下し、システムの誤動作防止や消費電力低減が可能です。

3. バイパス機能 (Low Side/High SideドライバFET内蔵品)

スタンバイ時に出力が入力と導通するように、High Side側のドライバFETを ONします。

バイパス機能により、スタンバイ時に入力電圧を出力側にスルーすることが可能です。

この機能を活用することで、MCUのスリープ状態等では スタンバイ状態にすることでシステム側にバッテリー電圧を供給。高い供給電圧が必要なRF/高速動作時には 昇圧動作を行うことで、システム側に3.3V等の電圧を供給することが可能です。

この電圧切替により、システム全体の消費電力低減が可能です。

4. Vout “OR” タイプ (Low Side/High SideドライバFET内蔵品)

出力側に外部電源印加を行う、OR接続可能な Vout“OR” タイプです。

Vout “OR” タイプでは昇圧動作とスタンバイ時の両方で、入力電圧と出力電圧の監視を行います。入力電圧と出力電圧のどちらが高いか判断し、High SideドライバFETの寄生ダイオードの極性を制御し、寄生ダイオードを介しての逆流を防止しています。

- 負荷安定度・ロードレギュレーションとはどういう特性ですか

-

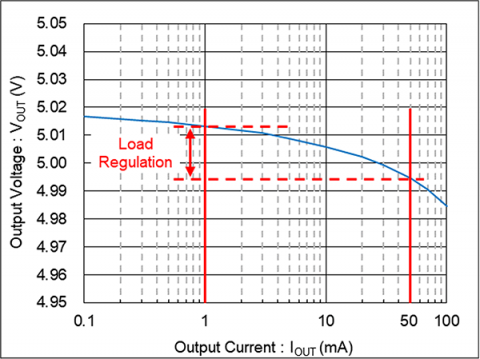

負荷安定度・ロードレギュレーションは、出力電流を増やす前と増やした後で、どれくらい出力電圧が変動するかを表す特性です。

電気的特性上では出力電流を何mAから何mAまで変化させた場合、出力電圧は何mV変動する、と表されます。出力電流が大きくなると、出力電圧が低下することを前提で電気的特性を規定している製品が一般的です。

下記の例では1mAから50mAに変化させたときに50mV低下する、と読み取ることができます。

電圧レギュレータ(XC6216 VOUT=5.0V)

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNITS CIRCUIT Load Regulation △VOUT 1mA≦IOUT≦50mA, VCE=VIN - 50 90 mV ① 電圧レギュレータ(XC6216 VOUT=5.0V) : 出力電圧 vs 出力電流 特性

- 負荷過渡特性、入力過渡特性とはどういう特性ですか

-

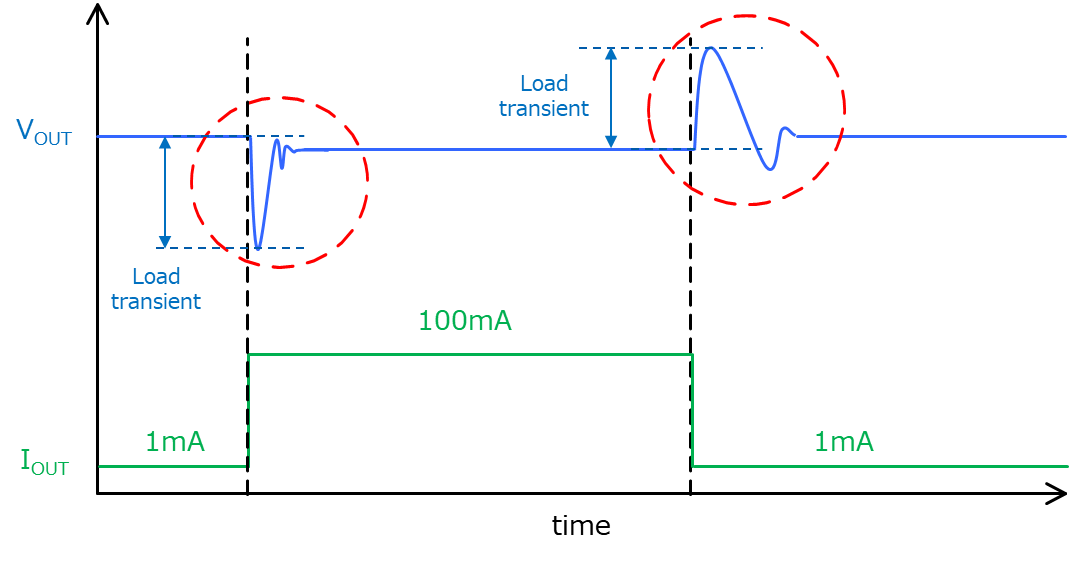

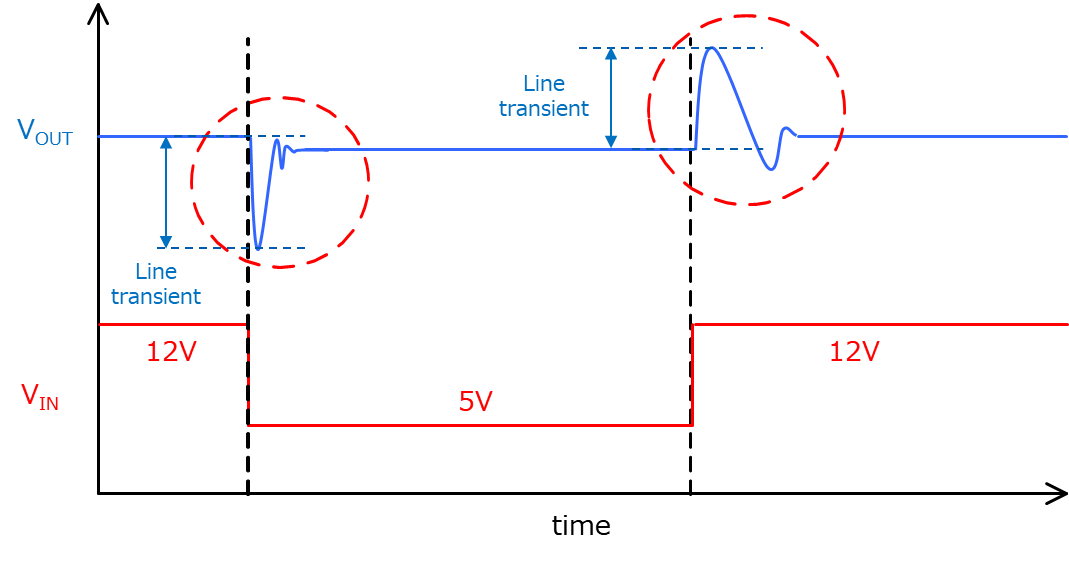

負荷過渡応答特性、入力過渡応答特性とは、出力電流や入力電圧が急峻に変化した際のDC/DCや電圧レギュレータの出力電圧の変動度合い・応答性を示す特性です。

負荷過渡応答特性

出力電流が急峻に変化した時に 出力電圧がどの程度変動し、どの程度の時間で収束するかを示します。

出力電圧の変動幅は、ICの制御方式や出力電流の条件や出力容量等に影響されます。電圧レギュレータでは、高速タイプの電圧レギュレータのほうが負荷過渡応答特性は良いですが、消費電流が大きくなってしまいます。

DC/DCの場合、制御方式により負荷過渡応答特性が大きく変わるため、高速過渡応答が可能な制御方式を採用している製品を選定する必要があります。

また負荷過渡変動による、出力電圧の応答波形から製品の安定性を判断することも可能です。

入力過渡応答特性

入力電圧が急峻に変化した時に出力電圧がどの程度変動し、どの程度の時間で収束するかを示します。

入力過渡応答特性についても、負荷過渡応答特性と同様に ICの制御方式や入力電圧条件や出力容量に影響を受けます。

一般的には、負荷過渡応答特性が良い製品は 入力過渡応答特性も良い傾向にあります。

- 逆流防止機能とは?完全逆流防止機能とは?

-

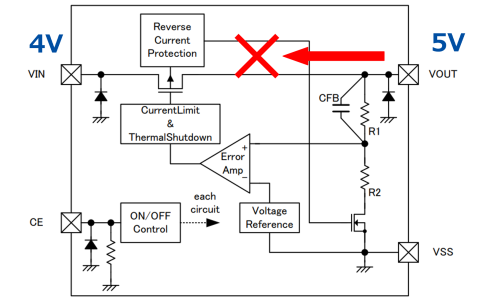

ロードスイッチICの逆流防止機能とは、出力側の電圧が入力電圧より高くなった場合に入力側に電流が逆流することを防ぐ機能です。ロードスイッチICだけではなく、電圧レギュレータや充電IC等に搭載されていることもあります。

逆流防止機能が必要な事例

- Vout “OR” 接続で、出力側に入力電圧より高い電圧が印加された場合に入力側への逆流を防ぐ。

- 出力側に接続されたコンデンサや蓄電デバイスから、入力側への逆流を防ぐ。

- 出力側に外部電圧印加および蓄電デバイスが接続されている場合に、入力と出力側を遮断することで入力側に出力電圧を通電させない。

一般的な電圧レギュレータ

逆流防止機能搭載電圧レギュレータ 逆流防止機能の注意点 : 逆流防止機能なのに逆流する場合も

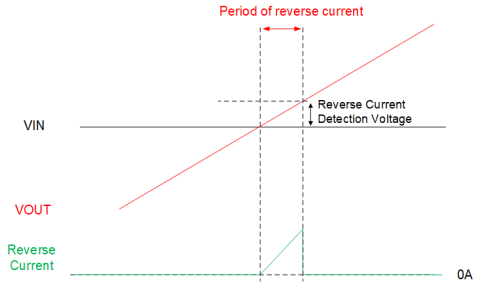

いかなる条件でも、出力側から入力側への逆流を防ぐと思われる逆流防止機能ですが、制御方式や使用方法によっては出力側から入力側へ電流が逆流してしまうことがあります。

そのため、逆流防止機能の制御方式や特徴を踏まえた上で、適切な逆流防止機能を持つ製品を選定する必要があります。

逆流防止機能の種類や使い分けについては、下記で説明します。逆流防止機能の種類 : 逆流防止機能と完全逆流防止機能

逆流防止機能は、大きく分けて2種類に分類されます。

(1) 逆流防止機能

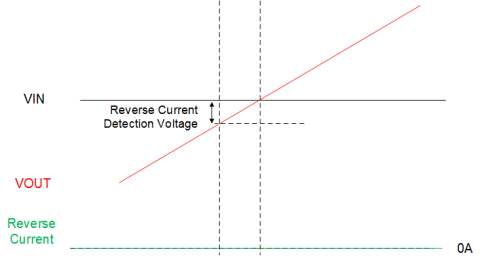

一般的なロードスイッチIC等に採用されている逆流防止機能です。

ロードスイッチICのスイッチ部がOFF状態の場合のみ、確実に逆流防止機能が動作します。このタイプの逆流防止機能では、逆流しているかどうかを入力電圧が出力電圧より一定以上低くなったことで判定します。

入力容量が小さい場合や入力側から電流シンクが無い場合は、入力側への逆流電流により入力電圧が出力電圧まで上昇してしまいます。これにより逆流防止機能が動作する入出力電位差が確保できず、逆流防止機能が動作しないという現象が発生します。この判定方法のメリットは、ロードスイッチがON状態の場合は、スイッチ部のFETが常時フルON可能でオン抵抗を低くすることが可能です。

ロードスイッチがOFF状態では、逆流電流が流れる前に 入力電圧が出力電圧より一定以上低くなるため、逆流防止が可能です。

VIN<VOUT時の挙動 @ロードスイッチ ON

VIN<VOUT時の挙動 @ロードスイッチ OFF (2) 完全逆流防止機能

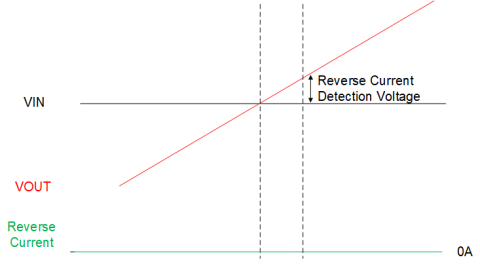

ロードスイッチICのスイッチ部がON状態でもOFF状態のどちらでも、逆流防止機能が動作するものです。このタイプの逆流防止機能では、逆流しているかの判定を 出力電圧が入力電圧より少し低い電圧になると逆流防止機能を動作させます。

この判定方法では、ロードスイッチICのスイッチ部がON状態でも逆流を防止することができます。

ただし、ロードスイッチがON状態の場合は逆流防止機能を誤動作させないために、入力電圧と出力電圧の電位差を一定以上保つ必要があります。そのため、一般的な逆流防止機能と比べて電圧降下および導通損失が大きくなる傾向にあります。

VIN<VOUT時の挙動 @ロードスイッチ ON - 連続モード(CCM)、不連続モード(DCM)とは何ですか

-

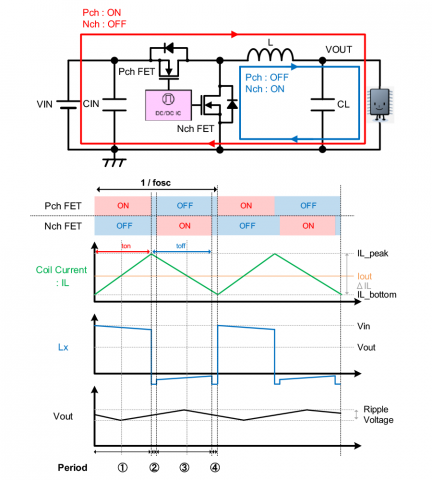

連続モード(CCM:Continuous Current Mode)、不連続モード(DCM:Discontinuous Current Mode)とは、DC/DCやAC/DC等のスイッチング電源の動作モードの名称です。

コイル電流の流れ方により、連続モードと不連続モードがわかれます。この動作モードの違いにより出力電圧の安定性(伝達関数モデル)が異なるため、スイッチング電源の制御や安定性を理解するには重要です。連続モード・不連続モードの定義は下記の通りです。

連続モード コイル電流が常時流れている。

(High Side/Low Side ドライバFETのOFF/OFF期間が存在しない)不連続モード コイル電流が流れていない期間が存在する。

(High Side/Low Side ドライバFETのOFF/OFF期間が存在する)降圧DC/DC連続モード

降圧DC/DC不連続モード

一般的には、軽負荷条件では不連続モードとなり、出力電流が大きくなると連続モードに移行します。連続モードから不連続モードに移行する出力電流ですが、電源仕様・インダクタンス・ICの制御方式等に依存するため、製品により異なります。

またPWM制御の中でも強制PWM制御を採用している製品は、軽負荷時でも不連続モードにならずに連続モードで動作します。Condition : Vin=5V, Vout=3.3V/0mA

- 電圧レギュレータの電流制限方式について教えてください

-

電圧レギュレータの電流制限特性(VOUT vs IOUT)の方式についてはこちらをご覧ください。

- 電圧検出器とは何ですか?どのような使い方をするのですか

-

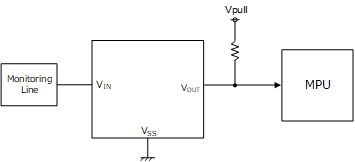

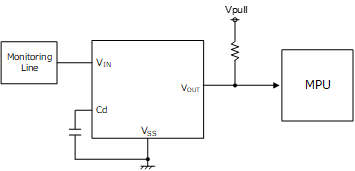

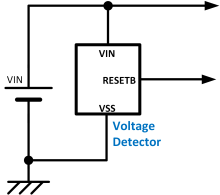

電圧検出器とは電源ラインの電圧を監視し、設定電圧を下回った場合や上回った場合に検知信号を出力するICです。電圧検出器のことをVD(ボルテージ・ディテクタの略)やリセットIC、スーパーバイザー等とも言います。

基本的な電圧検出器の入力(監視電圧)、出力の関係は以下のようになります。

監視電圧 出力 解除電圧以上

(検出電圧+ヒステリシス)“H” 検出電圧以下 “L” ※検出時 “L” 出力品 (アクティブ”L”) 電圧検出器の用途

1.電池/電源電圧の監視

基本的電圧検出器により電源ラインの監視を行います。電源ラインが異常電圧になった場合に、後段のデバイスに信号を出力します。異常状態を後段デバイスに伝えることで、異常状態の判断やシステムの動作停止をします。

また電池の電圧監視に使われます。電圧検出器により電池電圧が低下したことを検出することで、システムの動作停止や電池電圧の低下状態の表示等に使われます。

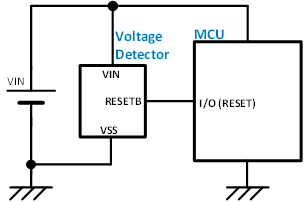

2.MCUのリセット/パワーオンリセット(POR:Power On Reset)

MCUは動作電圧範囲が設定されています。

電圧検出器でMCUの電源ラインの監視を行い、電源ラインの電圧が動作電圧以下になった場合にMCUを停止させるためにリセット信号を出力します。また電源ラインが確実に立ち上がってからMCUを動作させるためにも、電圧検出器は活用されます。

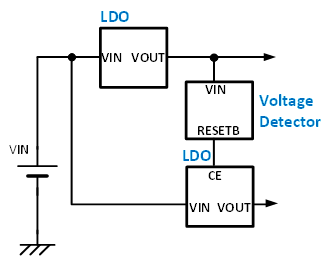

3.電源シーケンス制御

一部のMCUやモジュールなどは、メイン電源とコア電源などの複数の電源を必要とします。デバイスによっては各電源の立上り/立下りシーケンスが規定されています。

電圧検出器を用いて電源ラインの監視を行い、ある電源ラインの立上り・立下り後に次の電源の立上げ・立ち下げが可能です。

これにより電源シーケンスを容易に作成可能です。

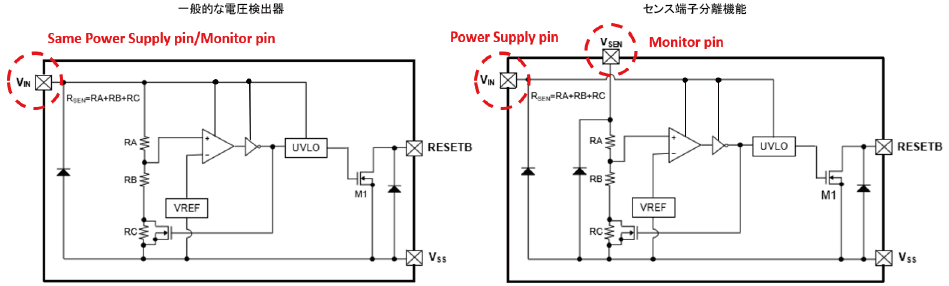

- 電圧検出器のセンス端子分離品とはどういうものですか

-

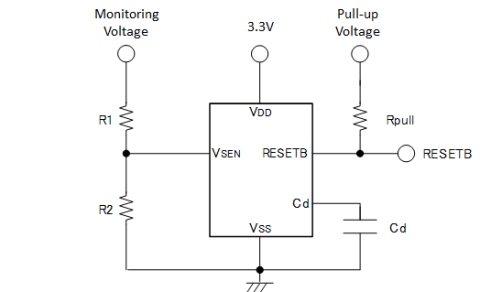

センス(VSEN)端子分離機能

一般的な電圧検出器では、電圧監視端子(センス端子)とICの電源端子が共通です。この電圧監視端子(センス端子)と電源端子を分離した製品をセンス(VSEN)端子分離機能やセンス(VSEN)端子分離品と呼びます。電源端子と電圧監視端子(センス端子)を分離することで、一般の電圧検出器に無いメリットが存在します。

センス端子分離機能の活用方法

1. 抵抗分圧で高電圧ラインの電圧監視が可能

12Vラインや24Vラインを直接監視できる電圧検出器は多くありません。

このような高電圧を監視する場合、高電圧を抵抗分圧した電圧を監視することで、間接的に高電圧監視する方法が使われます。この抵抗分圧を行ってから監視する方法では、監視端子と電源端子が共通の一般的な電圧検出器では、ICが動作するために使う消費電流により、電源端子電圧の変動が起きるため誤動作の可能性があります。

センス端子分離品では、監視端子と電源端子が分離しているため、監視端子に抵抗分圧した電圧を入力しても、ICが誤動作することなく安全に高電圧を監視することができます。

センス端子分離品を使った、高電圧ラインの監視例を下記に示します。この例では、高電圧の監視電圧を抵抗R1, R2で分圧して、電圧検出器の電圧監視端子(VSEN端子)に入力しています。これにより電圧検出器には高電圧が印加されず、汎用的な低耐圧の電圧検出器を使用することが可能です。検出電圧 = “電圧検出器の検出電圧” x (R1 + R2) / R2

2.センス電圧が0Vでも 検出信号を維持

監視端子と電源端子が共通の一般的な電圧検出器では、監視したいラインの電圧がICの動作電圧以下になると、ICの内部回路は正常に動作することができないため、監視電圧が低い場合に正確な検出信号を出力することができません。

センス端子分離品の場合、電源供給端子に動作電圧が供給されていれば、センス端子の電圧が0Vまで下がっても、正確な検出信号を出力することが可能です。 - 電圧検出器のマニュアルリセット機能とは何ですか

-

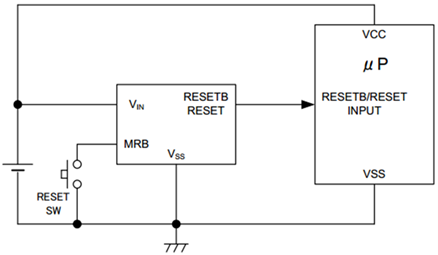

マニュアルリセット機能

電圧検出器のマニュアルリセット機能は監視電圧が検出状態でない状態でも、強制的にリセット信号(検出信号)を出力する機能です。

電圧検出器にマニュアルリセット端子が付いており、外部信号を入力することで強制的に検出信号を出力します。電子機器に見られる、”強制リセットボタン” は、この機能を使ったものです。

またエンドユーザが機器の強制リセットを行う以外にも、製品開発時の試作評価時やデバッグ等に使うこともあります。

回路例

使用例 - 電圧検出器の出力電流とはどのような特性・意味ですか

-

出力電流/オン抵抗

電圧検出器の出力電流は、その電圧検出器の出力ドライバFETのオン抵抗を示しています。

一般的な電圧検出器では、電気的特性の項目にオン抵抗の項目はありません。オン抵抗の代わりに、出力電流の最小値を規定する事でオン抵抗の最大値を示しています。オン抵抗はゲート電圧依存があるため、入力電圧により出力電流/オン抵抗が変わります。

実使用条件での出力電流/オン抵抗のワースト値を算出し、接続する後段デバイスを問題なく駆動できるか確認する必要があります。オン抵抗 計算例

VIN=1.1V, Nch : Ron max = IOUTN Min. / VRESETB = 0.3V / 0.3mA = 1kΩ

VIN=3.0V, Nch : Ron max = IOUTN Min. / VRESETB = 0.3V / 8.1mA = 37Ω出力電流 SPEC

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNITS RESETB

Output CurrentIRBOUTN VIN=1.1V, VRESETB=0.3V 0.3 1.4 - mA VIN=3.0V, VRESETB=0.3V 8.1 10.8 - VIN=6.0V, VRESETB=0.3V 15.7 19.3 - IRBOUTP VIN=1.0V, VRESETB=VIN-0.3V - -0.7 -0.2 VIN=3.0V, VRESETB=VIN-0.3V - -3.2 -1.4 VIN=6.0V, VRESETB=VIN-0.3V - -5.1 -2.9 - 電圧検出器の検出遅延とは何ですか

-

検出遅延機能

電圧検出器の検出遅延機能とは監視電圧が検出電圧に達するとすぐに検出信号を出力せずに、一定時間経過してから出力する機能です。

この遅延時間のことを検出遅延時間と呼びます。検出遅延機能が搭載されている電圧検出器は少なく、搭載されている場合は外付けのコンデンサで遅延時間を外調する製品が多いです。電源立ち上げ時やモータ動作時の突入電流により、監視ラインの電圧が瞬間的に低下する場合があります。この瞬間的な電源電圧の低下により、電圧検出器が意図せず検出信号を出力してしまうような場合に、検出遅延機能を使って誤った検出信号の出力を防止します。

- 電圧検出器や検出電圧や、UVLO等のヒステリシス幅が小さいと問題はありますか?

-

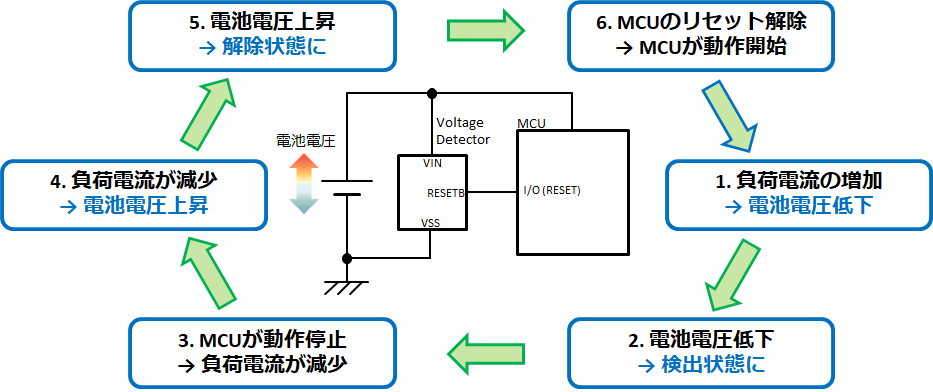

ここでは、電圧検出器の検出電圧/解除電圧のヒステリシス幅が小さい場合を例に、どのような現象が発生するのか説明します。

ヒステリシス幅が小さいと

コイン電池のような内部インピーダンスが大きい電池にMCUが接続され、電池電圧を電圧検出器で監視している回路を想定します。

このような場合、電圧検出器の検出⇔解除状態が繰り返される現象が発生する場合があります。

実際にそのような状態が発生する仕組みを、1~6の時系列に分けて説明します。

1. 電池電流が増加することで、電池電流と電池の内部インピーダンスにより電池電圧が低下する。

2. 電池電圧が低下することで、電圧検出器が検出状態になる。

検出状態になると、MCUにリセット信号を送りMCUを動作停止させる。

3. MCUが動作停止したことで、負荷電流が減少する

4. 負荷電流が減少したことで、電池電流と電池の内部インピーダンスによる電圧降下が無くなり電池電圧が高くなる。

5. 電池電圧が高くなると、電圧検出器が解除状態となりMCUを動作させる

6. MCUの負荷電流(電池電流)が増加する。

* 1~6の動作を繰り返し、電圧検出器の検出⇔解除状態が繰り返される。電圧検出器の検出⇔解除を防ぐには

電圧検出器の検出⇔解除状態が繰り返される現象ですが、負荷電流により電池電圧の変動が発生したことが原因です。電池電圧の変動幅が電圧検出器のヒステリシス幅より大きいと、電圧検出器の検出⇔解除状態が繰り返されます。

今回は電池の内部インピーダンスによる電圧変動を例に挙げましたが、ヒューズやフィルタ回路の抵抗成分でも、電圧検出器が監視するラインの電圧変動が発生し、電圧検出器の検出⇔解除状態が繰り返される原因となります。

一般的な対策としては、

・電池電圧(監視ライン)の電圧変動幅より大きいヒステリシス幅を設定する。

・内部インピーダンスが小さい電池に変更する / DCRが小さいヒューズ・フィルタに変更する

が挙げられます。電圧検出器以外でも

電圧検出器を例に、事例紹介を行いましたが、電圧検出器以外のデバイスでも同様の現象は発生します。

ヒステリシス幅が小さく、検出・解除状態が継続した状態になる事例としては、

(a) UVLO機能搭載の電圧レギュレータやDC/DCコンバータで、UVLO検出電圧と解除電圧のヒステリシス幅が小さい場合

(b) CE/EN機能搭載の電圧レギュレータやDC/DCコンバータで、CE/EN “L”電圧と“H”電圧のヒステリシスが小さい場合

が挙げられます。上記以外にも、ICや回路の過電流保護・過熱保護・低電圧保護等が動作することにより、異常状態と起動・定常状態が繰り返される事例が発生します。

単体のICや部品を見るだけでなく、回路全体におけるICや部品の動作を把握し、回路設計することが重要です。

車載対応品

- IATF16949は取得していますか?

-

トレックスはファブレスメーカーのため、自社でIATF16949を認証取得することはできませんでしたが、2019年にグループ会社のIATF16949取得工場の遠隔地支援部門として認証登録を頂いております。▶IATF16949への取り組み

また、IATF16949で求められるコアツール(SPC、MSA)を用いた管理の導入の他、お客様からのご要望に応じてPPAPドキュメントの提供も行っております。 - 車載製品のサポートはどのようになっていますか?

-

車載ビジネス拡大に向けた中核拠点として2016年4月に【関西技術センター】を開設いたしました。

各地に分散していた製品設計、量産技術、品質保証の機能を集約し、「営業・開発/技術・品質保証」による一気通貫の対応力を提供いたします。